您的位置:主页 > 市场信息 > 公司新闻 > 公司新闻

日企在苏州的40年-国际黄金

今年是日资进驻苏州的第40个年头。

从中外合资到外商独资,从1到3000余家,日资企业作为一股不能或缺的气力,一起介入并见证了“中国最强地级市”的炼成——

上世纪80年月,苏州区域生产总值不足200亿元,2023年已达2.47万亿元,天下第6,收支口商业总额到达2.45万亿元,名列第4,其中出口额1.51万亿元,排名第3,仅次于深圳、上海。

“外向型”无疑是苏州经济生长历程中最显著的标签,并进一步衍生出诸如“昆山与台资”“太仓与徳企”以及“高新区与日资”这样深度捆绑的关系。

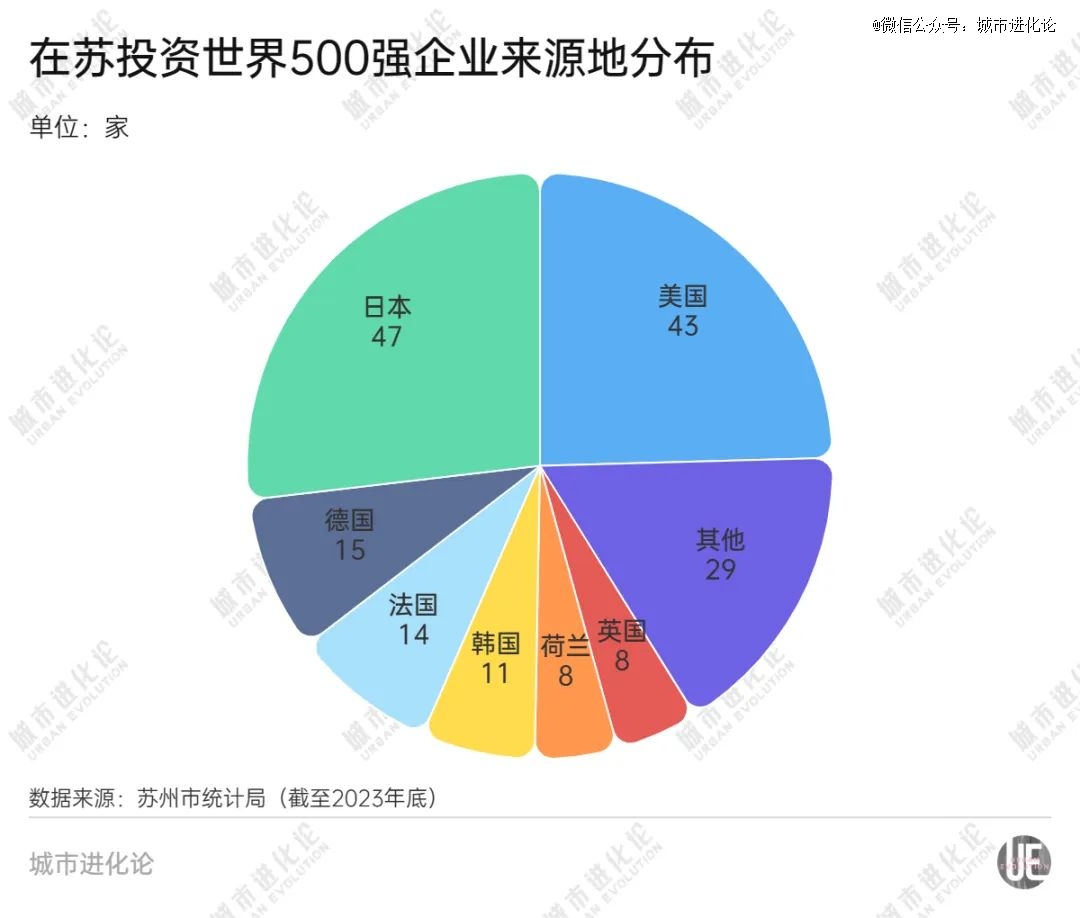

数据显示,住手2023年底,共有175门第界500强企业在苏州投资,其中47家来自日本,为各国(区域)之最。与此同时,768家日企落子苏州高新区,约占全市日资企业的1/4、整个长三角的8%。

40年间,只管随同国际政治经济形势转变,日资企业与苏州之间难言一帆风顺,但站在这个厚重的时间节点上看,敞开大门、坚定开放的主线没有变,相互学习、相互促进的故事还在继续。

01

起点

日企与苏州的互助,始于昆山。

1984年2月,日本苏旺你株式会社社长三好锐郎一行到访“本不在考察之列”的昆山,同年7月,双方配合设立中国苏旺你有限公司,成为苏州和江苏的*家中外合资企业。

“最强县域”拿下“*”,看似顺理成章,实则否则。

改造开放之初,昆山照样排名苏州全市末位的农业县,GDP仅2.42亿元,待开发的农田里蛙声阵阵。虽然自费建设了天下*工业开发区,落伍的蹊径交通等基础设施,依然令外商望而却步。

为此,昆山用账面上仅剩的财政资金敏捷修路,最终得以从手套、帽子等针织产物做起,加速向工业重镇转型。苏州亦由此打开外向型经济的大门,稀奇是1992年后,依附地理优势、历史优势叠加亲商政策,乐成吸引了包罗日企在内的一批外商。

1993年,苏州高新区获批后不久,即迎来首家日商独资企业——苏州日电波电子工业有限公司,一家为汽车、手机等工业品生产周详配件的日企。

彼时,日本“泡沫经济”进入尾声,许多日企苦于海内高企的谋划成本,希望到外洋寻找新的生产基地。日本电波公司高层到中国沿海考察一圈后,选择了苏州。

“你们只需要集中精神认真内部事务,外部的事情所有交给我们。”公司认真人厥后回忆,苏州方面在谈判时答应给予*的政策支持和配套,是触动他们落脚的主要缘故原由。

资料显示,1995年前后,日本对华投资到达一个小岑岭,往后受亚洲金融危急影响,在1998年左右泛起一个低谷,到了2001年、2002年,岑岭再次泛起。

不外,有研究以为,中国加入WTO之前,跨国公司对苏州的直接投资规模较小,偏重于投向手艺水平低、劳动麋集型的产业以及旅馆、餐饮等服务业,属于“试探性进入”。

一个参考是,作为昆山史上首批国际人才,苏旺你公司最初仅有3名日本员工。

02

井喷

2001年是一个“日企投资年”。

据统计,仅苏州高新区昔时就新增25家日资企业,包罗佳能、松下等天下500强企业,引资6亿美元,同比增进一倍以上,占苏州高新区整年引资总额的一半,首次逾越台资跃居*。

那时,苏州日料店也泛起了一波“井喷式增进”。苏州高新区招商局认真人先容说,店老板大多是日本人,也有曾留学日本的中国人,“日本企业前脚刚进,他们后脚就来了”。

中国社会科学院工业经济研究所研究员、中国区域经济学会副会长兼秘书长陈耀以为,长三角是外资最早上岸的区域之一,日企喜欢“扎堆”,是由于企业间的产业关联度大,对投资环境有相同的熟悉,以是“以商招商”征象会对照突出。

而这种集聚效应,很快投射到地方经济数据上。

英伟达新对手悄然崛起

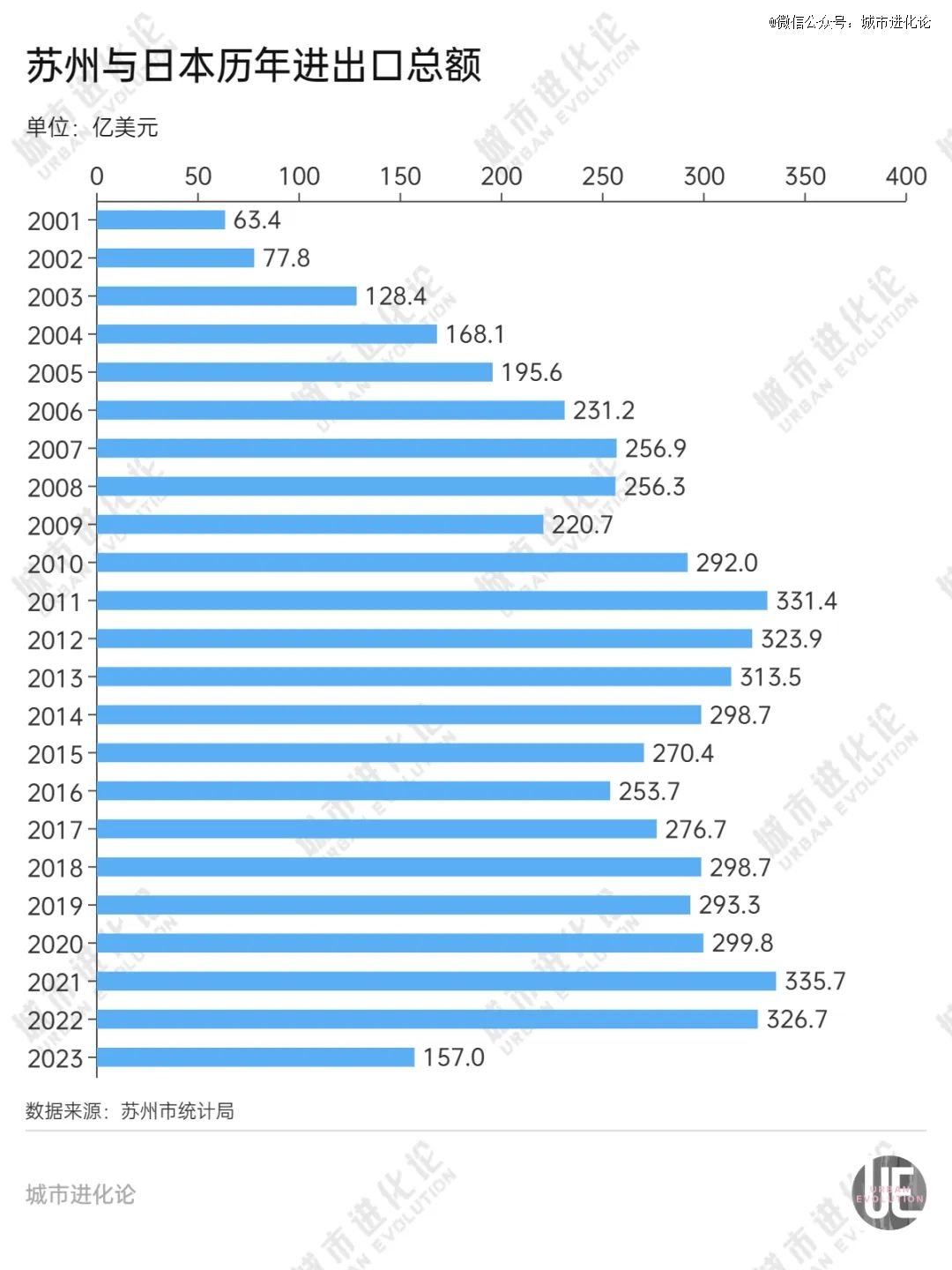

2001年,苏州与日本的收支口总额为63.4亿美元,两年迅速翻倍,突破百亿美元大关(2003年到达128.4亿美元),2006年再创新高,到达231.2亿美元,2011年站上“300 亿美元”台阶(331.4亿美元)。

与此同时,2001年,日资在苏州新设项目达119个(签署互助项目),往后三年均保持在200 项目以上。

住手2003年1月,苏州日资企业数目已突破1千家(1160家),“日资高地”的形象最先获得强化。

公然报道显示,昔时3月,苏州高新区、工业园区和昆山曾专门约请差异规模、差异类型的日资企业举行座谈,就投资环境、服务水平、生涯配套等问题征求意见。

凭证反馈,企业总体对苏州是“知足的”,好的一面在于地理位置、人文环境、日本企业和日本人相对集中等,不足之处包罗电力保障、服务尺度不统一、内陆治理型人才不够等。

也是在这次座谈中,没有可供日籍职员就医及子女就学场所的问题被着重提及。为此,2004年6月,由苏州高新区投资近2000万元的苏州日本人学校奠基开建,次年开门迎新。

作为江苏首家日本人学校,其以日本政府实行的义务教育为基准,包罗小学部、中学部,西席由日本政府文部科学省派遣。

当地媒体报道指出,常驻苏州的日籍职员以为这是优化投资环境的大好事,解决了他们的一块“心病”。

03

升级

牵手并非总是“蜜月”,跨国互助更难脱离国际事态。

凭证日本商业振兴机构的观察,最近两年,日企对华投资/增资意愿逐步下降。具象到苏州身上,2022年双方收支口商业额为326.7亿美元,2023年仅有157.0亿美元,为十年低点。

怎么办?苏州的打法是,既要寻找增量,更要挖掘存量。

事实上,2022年11月,疫情防控措施调整后,苏州包机出海“找客商”,*站就是去的日本。那一次,时隔三年再与日企谈生意,苏州一举拿到超10亿元的新订单。

而近一年多时间,苏州各区接连到日本推介,希望再招引一批中小企业落地生根。

2023年3月,苏州高新区在东京举行“春季对日互助交流会暨日资企业突破700家流动”,签下15个产业新项目;

2023年5月,昆山开发区在东京举行投资说明会,签约10个项目,总投资超10亿美元;

2024年6月,吴中区在东京举行投资情形说明会,现场签下5个项目……

不外,从规模上看,中小企业还不能快速体现“产出”。当地招商部门一位认真人提到,基于已往几十年的经贸往来,日企要进入中国生长,“要来的早就来得差不多了”,“现在的重点是挖掘存量企业的潜能”。

最近的一个案例是,上个月,苏州高新区新开工了三个项目,均为在地深耕多年的日资企业增资扩产。

其中,6月13日,住友电工(苏州)电子线制品有限公司电子线三期厂房完工投产,达产后预计新增高性能特种电子线产能6000千米/年,电线整体年产值达7亿元,将进一步完善苏州的新能源汽车产业链。

一边是愈发审慎的投资行为,一边是显著转变的市场结构,留在苏州的日资企业也在有意识地调整结构内容。

太阳油墨(苏州)有限公司总司理三岛大辅此前公然示意,中国新能源车载市场另有很大空间,但要顺应这个新兴产业就必须建一个研发中央,专门开发针对中国市场的产物。

为此,他用这个理由频频说服日本总部,“不知道开了若干次跨洋电话”,最终说服这家在东京证券生意所上市的“行业隐形冠军”,从昔时的利润中拿出1000万美元,建设他们在外洋*的研发中央。

这种转变,在华东师范大学都会生长研究院院长曾刚看来,是中国经济从“廉价生产者”向“高端服务者”升级历程中一定发生的。

他在受访时强调,日企无法舍弃中国这一超大规模市场,中国企业同样需要与日企互助,在生物医药、高端装备、新质料等领域“一起做得更好”,进而服务全球市场。

而在陈耀看来,并非只有欠缺行业才需要外资进入,包罗日资在内的外资,应该成为成熟市场经济系统下的一样平常。

上一篇:钉钉出海有戏吗?-商品期货