您的位置:主页 > 市场信息 > 公司新闻 > 公司新闻

「本轮融资即将关闭」:超一线基金火拼医疗赛

“投,我们确定投!”

隔着仅有14寸的电脑荧幕,在延续三周的网络会晤后,这家业界着名的老牌投资机构副总裁林彬(假名),拍板了一笔数百万美元的投资。在此之前,他从未想过,这家治理着数百亿资产的国际投资机构,向来沉稳严谨,有一天会在微信视频里做投资决议。不外,林彬另有点庆幸,幸幸亏项目方“关闭大门”之前,武断地抢占了最后一席地。

事情发生的春夏之际,一股异常凶猛的热潮涌向中国医疗投资市场,无论VC照样PE都展现出了超乎寻常的决议速率。从9个月到3个月、3周,甚至3天(含节假日),市场上热门项目留给投资机构的决议时间,不停压缩。

中国医疗投资正履历超音速决议时速。基金甚至超一线基金,火拼厮杀医疗赛道,投资机构从种种维度自我武装,人多、事少、决议快,钱多、话少、打款快。

似乎只履历了一场疫情、一个春夏、二级市场的财富洗礼,中国投资人、LP们的眼光都最先盯向医疗赛道。从买方市场到卖方市场,头部的医疗创业公司正成为2020年最为名贵的稀缺资产。

热潮刚刚开启。在未来,作为难再生消耗资源,优异的医疗创业者或许还会成为这个创投时代更稀缺的资源。

“本轮即将关闭”:

“通例”项目的“非通例”时刻

“这轮领投方已经进来了,估值挺低了,你们要投的话得赶忙,然则我们只能给一点份额。”林彬也没有想到,第二次接触,时过境迁,买卖的话语权已经发生了天翻地覆的转变。几月前首次接触时,数字医疗项目并不是市场争取的香饽饽,项目商业模式的某个细节让林彬颇为挂念,直到最近才找到解决方案。

对于林彬和林彬一样的医疗投资人来说,“本轮即将关闭”,这几个字就像是设定了倒计时,一切都最先加速起来。

没有劈面见过CEO,林彬就赶忙放置海内同事飞去项目所在都会;尽职考察是第三方机构做的,但由领投方付费,许多焦点问题没有做注释,林彬就自己找熟人探问。从第二次接触到最终做决议投资,整个历程只花了短短三周时间。

纵然抢进这一轮,估值都可能随时转变。调研尾声,老股东先容了另一家专注To B投资的一线机构进来,估值直接翻倍。林彬只能先乐成先容一个客户,表达诚意。

事实上,不只是这一个项目抢手,36氪在走访中领会到,许多医疗细分赛道都在疫情刺激下加速冲刺。纵然是着名基金,也会经常遇到“抢项目”征象。

经纬中国从十年前就结构医疗行业,今年又新招聘了三个医疗相关专业的投资人,均为生物医药相关专业硕博学历,还专门建立了数字医疗小组,由医疗团队和互联网团队配合组成,每周都市碰面开会。脱手速率也显得异常之快,不乏在见经纬合伙人的当天就签署了TS(投资协议条款)的情形。近期投资的早期数字医疗企业,也是经纬与两家着名基金一起抢夺的项目。为此,经纬首创治理合伙人徐传陞特意改了机票慌忙飞回上海,首创治理合伙人张颖提早准备好从北京视频接入。

像经纬一样去抢项目的着名基金不在少数。一家公司趁市场正景气,董事会团体决议把融资设计扩大2-3倍,但纵然如此,四家超一线基金也不得不“华山论剑”,争下更多份额。

市场的火热,也影响到LP的想法。以至于不少基金的LP都最先体贴为何加速“抢项目”,直接向一线的投资团队询问打法和计谋。

已经显著感受到,中国医疗超音速投资的征象背后,医疗投资已经从买方市场悄然转变成卖方市场。在今夏以来的多数案例中,优质项目占有绝对的主导权。

似乎,对于医疗项目方来说,从年头的冷冷清清,到今夏的众人追捧,翻盘只需要一个春天的坚持。

超一线基金火拼厮杀

基金火拼厮杀医疗赛道。

这场猛烈的角逐战,有一个显著的特点 —— 头部项目多数是超级一线基金之间的正面火拼。

头部的资金只流向头部的项目,中早期创新药、创新医疗器械、数字医疗等等热门赛道成为了投资人的聚焦点。而对于后排的资金和后排的项目而言,今年仍然是一个难捱的冬天。

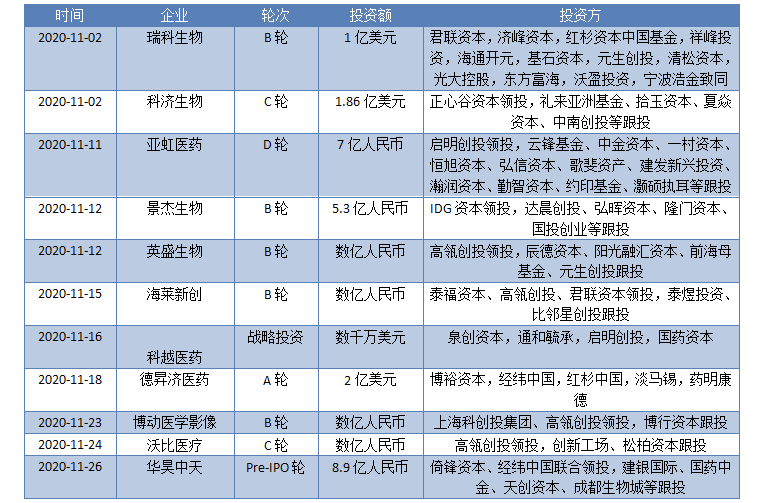

近一个月头部资源的投资动作(数据来源于烯牛数据,36氪制图)

猛烈竞争之下,超一线的投资机构在场内频仍脱手,而且最先走到早期的天使轮至AB轮,有向前面环节延伸、提前占有好项目的趋势。数据库显示,淡马锡资源今年在海内脱手了5家生物创新药和1家专科医疗团体;礼来亚洲基金今年领投了4家生物制药企业,单笔投资在亿元至数亿元;软银脱手了6个医疗项目,其中最早期的被投项目是新格元生物,从这里我们可以看到软银已经延伸到了A轮的医疗投资;摩根士丹利也在今年入局海内的一级市场医疗投资,注资了B轮的集萃药康,摩根大通在今年股权投资了微创医疗。

应对事态,投资机构从种种维度自我武装。例如,高瓴在今年建立了高瓴创投,希望强化对早期团队的笼罩,推出半年以来,在生物医药和医疗器械领域,对早期企业投资的数目比去年同期上升了近3倍,其中许多都是A轮和B轮的项目。“在医疗领域之以是能武断落子,是基于研究驱动的基因,”高瓴向36氪示意:“通过对生物医药、医疗器械在内的产业趋势的历久判断,去发现和支持优质创业者。同时,会通过现实的人力、资源投入等多种方式,与企业一起探索数字化、治理升级的解决方案,为被投企业买通上下游,形成产业协同。”

经纬中国则特别强调交割简直定性和透明水平,向创业者给出TS后没有意外一定会投资,而且打款速率保持在3天左右的超快节奏。

另有一些专业医疗基金正在自己孵化项目,从企业的草创阶段就牢牢绑定优异创业者。据36氪的领会,获得礼来亚洲基金、高瓴资源、鼎晖、腾讯等投资的科望生物,即是礼来亚洲基金孵化而成的。那时礼来亚洲基金设计筹建一家创新药企业,遇上设计研发首创免疫疗法的、再鼎医药的团结首创人卢宏韬博士,双方一拍即合建立公司,这种模式是由投资机构引领、由职业经理人率领科学团队运转企业。更有大量深耕医疗的投资人,计划聚焦手艺门槛更高、竞争不那么猛烈的项目,以此避开凶猛的争取。

成为“钱多、话少、速率快”的投资人

从今年伊始的震荡冷清,到夏秋以来的猛烈争抢,一级市场的医疗投资在几个月内履历了天翻地覆的转变。

凭据华兴资源医疗组董事蒋一斐的考察:“以往医疗项目募资通常要6-9个月,近段时间的项目最快用时3个月。”

突如其来的疫情肯定是关键因素,刺激了资金对医疗行业价值的重视。

林彬向36氪注释他快速脱手的缘故原由之一就是,“疫情已经发生了几个月,我知道这次疫情差别以往,势必对整个医疗行业带来天翻地覆的改变,线上线下并行的趋势势不可挡。”

与此同时,二级市场也带来政策利好,港交所允许尚未盈利或者没有收入的生物科技公司上市、科创板的出台、创业板、A股注册制改造,给创新型的医疗企业带来多种推出途径。疫情在海内逐渐受到控制后,大环境最先回温,资源市场的流动也逐渐顺畅起来。

“今年得益于药物政策、手艺盈利和资源投入,中国生物医药行业有望进入创新2.0阶段,”多年来重仓医疗赛道的高瓴,对未来医疗赛道持有异常努力的预期。

疫情的刺激,大环境的影响,多数投资机构今年对照求稳,以是Pre-IPO项目在今年成为了投资人眼中“稳赚的生意”。投资人热衷于争抢已经乐成走到后期、距离上市并不遥远的企业。只管在Pre-IPO阶段入局,据透露只赚1-2倍,但这个时间点投资机构普遍选择这样的安全感。再考虑到有些基金邻近到期,需要增添上市的被投公司,利便召募新基金。

“最近的几个月,Pre-IPO项目异常抢手,是新晋香饽饽,我知道许多FA手上的Pre-IPO项目已经被抢光了,而且今年有好几个项目1-2个月就Close了”,一位从业者向36氪讲述。

与此同时,更多的“新医疗投资人”进入,也在一定水平上加剧了竞争。

靠近十家大品牌机构,溘然最先看创新药,赛道上投资人数目增多。“新进入医疗赛道的‘外行人’投资人,为了抢到优质项目,主要靠钱多、话少、速率快,这样迅猛的抢夺加速了投资决议历程,”一位传统医疗投资人向36氪分享道。

“大量TMT的投资人转向投医疗,医疗赛道的投资人偏守旧,而TMT靠山身世的投资人普遍偏乐观,下投资决议的速率快,两个赛道之间存在着速率差。在TMT与医疗的交织领域,例如数字医疗,我们看到是这么个TMT竞争速率,”一位头部机构的医疗投资人,剖析了近期投资加速的缘故原由。

一笔对全人类康健的天使投资

36氪以为,疫情只是投资加速的催化剂,焦点的缘故原由照样项目方和资源方的状态发生了转变,而这种转变,是历久积累的效果。

时钟拨回到2018年,那一年的年度话题词是所谓的“资源隆冬”,移动互联网的创业黄金十年在谁人节点画上了句号。对市场敏锐的资源,正在切换航向找寻下一片金矿。

那时的医药赛道是这样的情景——创新药获投事件数的三年平均增幅跨越40%。险些每一两周,都市见到大几万万或者近亿元的大额融资新闻曝光;港交所打响了对生物科技公司的“争取战”,“允许尚未盈利或者没有收入的生物科技公司来香港上市”。

医疗赛道的黄金时期,至此最先。

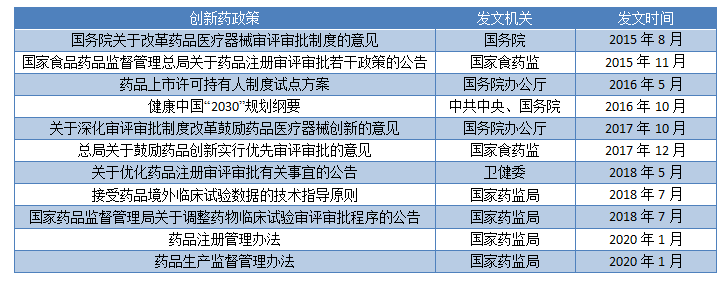

自2015年起政策盈利慎密出台,加上市场空间广漠,优质创新医疗项目如雨后春笋般涌现出来。海内市场还吸引了大量的高经验值外洋人才归国,汇聚成一股壮大的“医药海归潮”。

越来越多才华横溢的科学家和研究者步入创业者的行列。在优质企业涌现的浪潮之中,更多资源方加入,支持医疗产业向前加速生长。

2015年以来的医药政策(整理制图:36氪)

从二战时代降生的抗菌药青霉素,到八十年代泛起的解救4.6亿糖尿病人的重组人胰岛素,再到近年来给数万万癌症病人带来曙光的肿瘤免疫新疗法。回望150年现代医疗史,资源介入医疗投资的历程,本质上是一场对人类康健的“天使投资”。

最近十年,这场康健事业的投资达到了新高峰,在资源与政策共振之下,中外医药界的初创企业涌现出来,而且第一次跨越传统大型企业,成为创新药品主力军。2019年,海内申报临床试验的创新药品中,共有69%的新药项目来自初创企业(Biotech),只有30%来自传统大企业。

大洋彼岸的美国市场也是类似的情形,2010年获批新药中多达50%的产物来自初创企业,这个数据在八年后提升到64%,远超传统大企业,而大型企业的占比则从38%下跌至25%。

这在新药投资潮之前是难以想象的,究竟一个创新药从实验台走到病床前,经常需要破费数十亿元,初创公司没有这样的财力和资源支持下去,投资对医疗事业产生了不可或缺的助推力。

当资源涌入,当优异创业者入局,中国医疗正火箭式地加速发展。好比,治疗肿瘤的创新疗法PD-1是近期全球竞争热门。资源加持下,海内创业者站在手艺前沿,自主研发出国产药,并在入口药上市的短短一年之内迅速上岸市场,也由此作育了君实生物、信达生物这样的上市企业,这是在资源助推下中国医疗创业者打得极其漂亮的一仗。

已往中国医疗的盈利,很大水平上来源于优质创业者,无论是最早一批进入国际巨头事情的高管型人才,照样具备美欧研发履历的外洋人才。正是由于他们在政策激励下成为创业者,才给医疗领域带来了一次大发作。

优质创业者是医疗创新不可或缺的焦点资产。对标美国,波士顿之以是汇聚天下顶级医疗资源,群集绝大多数天下前二十的制药公司和为数众多的创新医疗企业,很大水平由于那座都会同时拥有哈佛和麻省理工这两所顶级大学,为医疗产业运送高手艺人才。优质创业者与医疗事业生长必定是强相关的。

这使我们联想到医疗投资潮的另一面。近期医疗投资人的大幅增添,而赛道上的存量优质项目险些被抢完,新增优质项目数目相对不多,容易形成僧多粥少的局势,这也成为当下值得关注的新问题。

在未来,优质创业者还将成为更稀缺的资源。

(因文章提及大量尚未披露的融资新闻,涉及敏感因素,故部门人物为假名。)